时间:2025-08-11

浏览:8579

古法演变史简述

陆致极

近年来,命学界流行一种“复古”思潮。近日有人高调主张“当代命学界的主要任务不是创新,而是理直气壮的‘复古’”,并断言未来10年“复古”应当是真正的“主旋律”。

但是,究竟什么是“古”或什么是“古法”?却少有人做过真正系统的研究。笔者去年出版了《古法论命纲要》(2024年,行卯出版社),有朋友希望我能简述一下“古法”的演变历史,并对当下的“古今之辩”谈点看法。

在《中国命理学史论》(2008年,上海人民出版社)中,我曾对命理学史的脉络做过梳理,把自东汉末年至今的命理发展过程划分为以下几个阶段:

1. 孕育时期(始于东汉末年)

· 建立四时五行用事、十二长生运等周期性认识

· 承继先人的神煞系统以及干支刑冲会合法则

2. 古法时期(始于唐代中叶李虚中)

· 出现古法模型,以年柱或年干支为主(干禄、支命、纳音身)

· 应用纳音为主要推演工具

3. 今法时期(始于宋代徐子平)

· 革命性突破:改以日干为主的今法模型

· 专主五行,不主纳音

· 引入完整的“十神”符号系统:实现从喻象到抽象层面的跃升

南宋后期至明中叶,古法和今法并进;此后古法从主流命坛上“隐退”了。

4. 今法的深化时期(始于明代中叶)

· 多视角深入研究,使之成为一种成熟的术数分析体系

5. 转型时期(辛亥革命后)

· 面临现代化挑战,尝试开拓新的研究领域

下面,在以上的历史发展框架下,简述“古法”之演变。

一、孕育时期

作为命理推算工具的干支符号系统,正式纳入官方历法是东汉章帝元和二年(公元85年)施行的“后汉四分历”。因此,传统命理学的“孕育时期”始于东汉末。

此时期主要人物有:三国管辂;东晋郭璞、戴洋;北魏孙绍;北齐魏宁;南朝陶弘景、临孝恭;隋朝萧吉,以及唐初吕才等。主要文献有:

1.晋郭璞(276-324)撰、赵载注:《郭氏元经》

《郭氏元经》中记载了“三命”的定义。赵载注释说:“如甲子生人,甲属木,子属水,纳音属金,此是三命。”(即干、支和纳音。)此文还有“长生十二运”,以及太岁、月建、禄马、贵人、刑害、金神等多种神煞的用法及趋避。故《郭氏元经》也被称为是神煞的大本营。

2. 南朝梁刘峻:《辩命论》

3. 南朝陶弘景《三命抄略》、临孝恭《禄命书》,已亡佚。

4. 隋代萧吉(?-614):《五行大义》

此书将自先秦到隋代的经书、纬书以及历代诸子典籍中有关五行学说的部分汇集了起来,成了后代了解和研究古代五行学说的不可缺少的重要文献。

5. 唐初吕才:《叙禄命》

直到初唐,终于有这篇从“技术”上探讨禄命(以迎合唐太宗“禄命不验”的看法)的文章。

《叙禄命》中共列举了五位帝王的出生时间:

春秋鲁荘公:鲁桓公六年(乙亥)七月生—— “火命”七月生;

秦始皇:庄襄王四十八年(壬寅)正月生;

汉武帝:乙酉年七月七日平旦生;

魏孝文帝:皇兴元年(丁未)八月生;

宋高祖:癸亥年三月……“子墓”中生。

“推断”都是以年柱为出发点,用年柱的纳音为“命”。比如,鲁庄公生于乙亥年,乙亥纳音火,所以称“火命”。此外,还引用了劫杀、空亡、贵人、勾绞、背马、驿马等神煞,以及“三刑、六合、六害”等刑冲会合规则来论说吉凶。

二、古法时期:《李虚中命书》

唐代中叶出现了命理学史上第一位宗师——李虚中。

李虚中(762—813),字常容。北魏侍中李冲的八世孙。祖籍陇西。进士及第,官至殿中侍御史。唐代文豪韩愈(768-824)曾为他写过墓志铭:

(虚中)年少长,喜学,学无所不通。最深于五行书。以人之生年、月、日,所值日辰,支干相生、胜衰、死生相斟酌,推人寿夭、贵贱、利不利,辄先处其年时,百不失其一二。其说汪洋奥美,关节开解,万端千绪,参错重出,学者就传其法,初若可取,卒然失之。星官历翁,莫能与其较得失。(《殿中侍御史李君墓志铭》)

从韩文看,李虚中精于命理推演,已名重一时。他的方法显然已成系统,其博大精细,环节参差,已使当时的专业者望尘却步。故“后世传星命之学者,皆以虚中为祖。”

我们现在能找到完整的命理学早期文献莫过于《李虚中命书》了。但韩愈的这篇墓志却并未交代李虚中有著作存世,且唐代文献也未有此书的记载。

有意思的是,对李虚中推崇备至的韩愈在谈及自己之命时却说:“我生之辰,月宿南斗,牛奋其角,箕张其口。”(《三星行》)显然,他讲的是占星术。由此可推知,至少在韩愈生活的中唐时期,占主导地位的应该是从印度和西域传入的五星术而不是李虚中命术,说明以干支及纳音所承载的禄命法(古法),还只是在刚刚破土而出的幼年时期。

经考证,《李虚中命书》实际出自宋人之手,托名李虚中而已。《四库全书》收入《李虚中命书》时在“总目提要”写道:“且其他职官称谓,多涉宋代之事,其不尽出虚中手,尤为明甚。中间文笔有古奥难解者,似属唐人所为。又有鄙浅可嗤者,似出后来附益。真伪杂出,莫可究诘。”这是说,此书有唐代所作部分,也有宋人添加的部分,非一人一时之作,而冠以虚中之名,“以自神其术耳”。此书后来又称为《鬼谷子遗文书》,旧题“周鬼谷子撰,唐李虚中注”。这显然也属虚构。

“此书虽非李虚中之真实作品,但此书保存住命学早期之理哲基本系统。”(梁湘润:《李虚中命书》)这正是这本经典的价值所在。

三、古法论命框架(上)

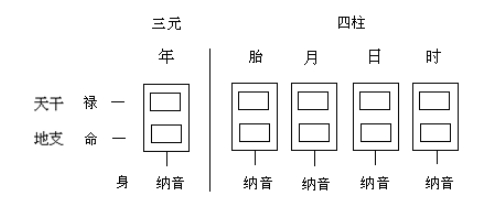

《李虚中命书》展现了命学史上第一个比较完整的论命框架:

元命胜负三元者,干禄、支命、纳音身,各分衰旺之地。

干主命禄贵权,为衣食受用之基;支主金珠积富,为得失荣枯之本;纳音主材能器识,为人伦亲属之宗。

支干纳音之气,顺四柱以定休囚;禄马神煞之方,分二仪以求胜负。劫灾天岁,遇用处不能为凶;禄马奇举,逢破出未始为福。

四柱者:胎、月、日、时。

这是一个以年柱为主的基本架构,与前述吕才《叙禄命》所言一致。

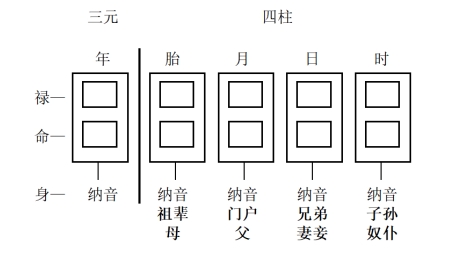

古法模型架构(1)

这里所谓的“三元”,是指天元、地元和人元。它们分别对应于年柱干支:年干为天元禄;年支为地元命(或财);以及年干支纳音,则为人元身(或寿)。因此,年干对应的是“禄”,即官禄,“主贵爵衣食之正本也”;年支对应的是“财”,“故主贫富运动荣枯”;而年干支纳音,对应的是“材能器识”,“故主贤愚、好丑、形貌、材能、度量”。

实际上,这是一个五柱框架。年柱和胎、月、日、时四柱是分开的。年柱是出发点,即注文所说“三元为万物之本,四柱乃五行之辅佐。”它以纳音为主要推理工具,通过四柱干支纳音之气,顺着胎、月、日、时,观察年命之旺衰强弱。与现在的子平法相比,它实际上多了“胎元”一柱。同时,禄马神煞也是观察年命之祸福的重要指标。

笔者把这个架构称为“古法模型”。

四、古法论命框架(下)

《李虚中命书》还在古法模型中放进了“六亲”的内容。六亲是指社会关系中的六种亲属关系,如汉代应劭所说:“六亲,父母兄弟妻子也。”

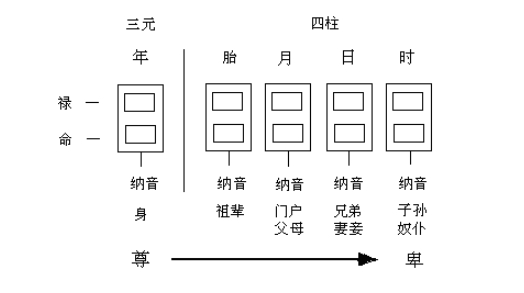

古法模型架构(2)

从此图中,我们可以看到父母、妻子、兄弟、子孙等亲属的构成、以及他们在论命架构中的位置。

这里,还需要回答一个问题,那就是为什么古法模型以年柱(三元)为主呢?这跟开启古法的时代背景有关。古法最初酝酿于魏晋南北朝,所以它的论命框架就带有那个时代的鲜明印记。当时盛行一种特殊的社会制度——门阀制,即按门第高低分享特权,世代担任重要官职。士族不与庶族通婚,甚至坐不同席。这是一个“上品无寒族,下品无士族”的社会。

门阀制,用今天的话来说,就是“血统论”——出生血统决定了一个人的基本人生轨迹。从年柱(三元)出发,正是门阀制的历史烙印。事实上,到了唐初,唐高祖李渊为了自己政权的正统性,把自己家族归入陇西李家,又把李家列为世族第一家。而上述的命理宗师李虚中,就是北魏侍中李冲的八世孙。门阀制的最终消亡一直要到唐末至五代(注:唐末黄巢的暴力清洗是门阀制消亡的一个直接因素)。

五、从“小众”文化到“大众”文化

观此论命模型,现代人或许会发生疑惑:为什么干支“纳音身”对应的“材能器识”会显得这么重要?如果联系《人物志》(刘劭)以及“魏晋风骨”(即魏晋名士所具有的独特的心态),就比较能理解当时士大夫对个人“材能器识”的看重和向往了。刘虞臣在《赠徐仲远序》中说:“古之人以寿富康宁攸好德考终命为福,而不言贵。今之论命,以官爵之大小,品位之高下,岂古之所谓祸福与今异耶?”这里指出了对古今命局在考量方面的关注点不同。

值得注意是:古法初期的命理是士大夫玩赏的“小众”文化。那么,是什么使“小众”文化最终进入了“大众”视野呢?这就不能不提北宋初年发生的“诏禁禄命”事件。

北宋开宝九年(976年),开国皇帝宋太祖驾崩,其弟赵光义继位,成了宋朝的第二位皇帝。这种继承方式背离了惯常的父死、由子继父的世袭王朝制度(或称嫡长子继承制)。当时朝野颇多议论(史称“烛影斧声”),算命师也参与了其中,对其继位的“正统性”构成了威胁。于是,刚上位的宋太宗就“令诸州大索明知天文术数者传送阙下,敢有匿者弃市,募告者赏钱三千。”次年十月,又正式下达了《禁天文相术六壬遁甲三命及阴阳书诏》。

诏禁一出,术士只能改头換面,隐入市集的卜筮、择日馆。本来流行于士大夫上层社会的三命术,也因此走向了江湖,与择日、卜筮合流,在坊间扎下了根。这无疑对已经形成、正处于发展中的“古法”是一次沖击,但也由此拓展了它的论命范围,开始脫离了原先上层士大夫兴趣的官贵、寿禄的主旨,算起了寻常百姓生活的妻财子禄、家计小事了。

其实,这个禁令没有维持多久就被第四位皇帝宋仁宗(1022—1063)打破了。由于宋代出现的高度城镇化,还有印刷术(活字印刷)的流行,带来了城乡算命活动的繁荣。古法从“小众”群体的爱好,进入了“大众”对自身命运的关注,在这种情形下,上述古法框架也跟着丰富和完善起来。

六、古法的演进(1):《玉照定真经》

《李虛中命书》搭建了古法论命的基本架构,开创了命学史上的禄命法时代,但并未对如何运用这个模型做细致交代。相比之下,稍后的《玉照定真经》倒是给出了更为详细的运用法则。

《玉照定真经》,旧题“晋郭璞撰,张顒注”。同时,还有一本《玉照神应真经》,旧题“郭璞撰,徐子平注”。这两种《玉照经》的內容大致相同,但注文有差异。作为“古法”的早期作品,它还带有一些星学和六壬的印记。

在《玉照定真经》中,古法论命框架在应用中得到了进一步的完善。比如,《李虚中命书》提到的“尊卑”关系,就具体落实为“上来生下身贫贱;下如生上进前程。”如图:

根据尊卑次序产生了两条具体推算规则,即:

(1)上克下为顺(以尊制卑,顺理成章);下克上为逆(以卑犯上,非理非义);

(2)上生下为劣(“贫贱”);下生上为优(“进前程”)。

有注云:“若时破胎者,祖破败;破月,门及父破败;破日,身及弟兄妻财败。外仿此。” 显然,它丰富了具体的命理推算。又云:“凡命克干,主轻;克音,犹重耳。”还接着举例说明:自下而上递克天干,凶灾主轻;而自下而上递克纳音,则凶灾主重,且危及尊上。可见此时“古法”的推演是以纳音生克为“重”的。

七、古法的演进(2):《珞琭子三命消息赋》

“古法”早期文献中还有一篇叫《珞琭子三命消息赋》的著作。它以赋文写成,共一千八百余字,文辞简约,哲理深远,“对于研究中国古代的禄命之学具有特别重要的意义,‘禄命家以为本经’”(刘国忠:《唐宋时期命理文献初探》)。

现存《珞琭子三命消息赋》主要有两种注本。一个是《珞琭子赋注》,是珞琭子撰赋,托名东方朔疏,注者有李仝、王廷光和释昙莹。另一个是《珞琭子三命消息赋注》,注者是徐子平。

前者李仝等的注疏,基本上仍沿着古法模型的架构,并在很多方面完善了这个模型。徐子平的注本则是异军突起,开辟了命理学史上“今法”的新纪元。

《珞琭子三命消息赋》在充实古法模型的同时,还注重动态的推演。跟《玉照定真经》不同,它更具有哲理的意蕴,牵涉到当时文化层面的不同领域,展现了它跟传统文化深刻的渊源关系。

在具体推演上,它不仅沿袭前人探究官贵的传统,而且把财富也纳入了主要议题,反映了北宋早期随着国家统一而出现都市商业繁荣的社会背景。它强调通变,对命理实践有很好的指导意义。它保留和充实了纳音分析工具,但相对于前人而言,它似乎更重视干支的作用,尤其是天元(年干)的作用,由此拓展了论命的深度和广度。它似乎努力在年柱三元——干禄、支命、纳音身三条线路上同时呈现各自的推演过程,做出功能上的描写。

八、古法的鼎盛期:《五行精纪》

进入南宋中叶,“古法”达到鼎盛时期。《五行精纪》就是这时期的代表作品。

《五行精纪》共34卷。作者廖中,字伯礼,南宋清江人。他是一个科举场上失意的人。由于对命理的兴趣,摘取了当时流行的50多种命理文献,“章分句析,考验得失,校量深浅”,编成了这本“精纪”。故《五行精纪》並不是个人论著,不是一家之言,而是著作者精心摘编的当时流行的命理文献的合集。

书前有著名政治家兼学者周必大(1126-1206)写的“序”。“序”中说:“今士大夫至田夫野老,人人喜谈命,故其书滿天下。”可见当时社会谈命风气之盛。

《五行精纪》卷九“论三元”节,对古法论命架构做出了确认:

干为禄,定贵贱,支为命,定修短,纳音为身,察盛衰。夫人生处得禄,命身居旺相宫,三才有气,则为快乐长寿之命;若禄、命、身值死绝,三才无气,则为尘埃,困窘之命矣。

虽然还是“三元”论命,但把干支五行的地位显著提高了。有点儿像干支五行为首,纳音次之,神煞再次的意味。由此可以观察到古法演变的基本趋势:干支五行的应用在不断得到强化。

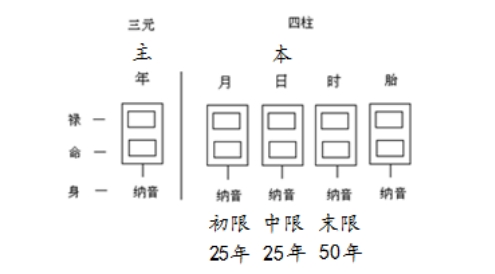

它还进一步确认“三限”(运限)的功能,即:

常以生月为初限,管二十五年,生日为中限,管二十五年,生时为末限,管五十年,后彻终年。

可以图示如下:

显然,“胎元”在《五行精纪》中已开始逐渐被边缘化了。

作为当时命理文献的汇编,《五行精纪》所涉及的社会的广度远远超过了先前的命理经典作品。

比如,谈论官贵,古法年柱“三元”干、支、纳音都可以论之。干为禄,禄本身具有官贵的涵义,自然官贵主要以此为出发点。同时,也有从地支分类下手,观察年干(禄)跟其他四柱(胎、月、日、时)坐支之间的关系来探讨官贵的等级。比如:相对于具体年干,可以把出现的十二个地支分为三类:(1)四贵:胎、生、旺、库;(2)四忌:死、绝、病、败(沐浴);以及(3)四平:冠(带)、临(官)、衰、养。于是,“遇贵多则贵,不遇则贱”,即以年干为主,观察胎、月、日、时四柱出现的四贵、四忌等分布情况,就可以分出官贵自上至下的五个不同等级,如“三公”、“宰辅”、“枢府节钺”(外派官员)、“清华侍从”(皇帝侍从)和“常调选人”(文官中较低职位)等。

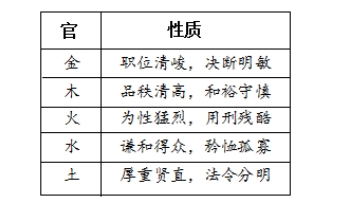

对于“官贵”的性质,它还根据五行差异做出了这样的表述:

十、《五行精纪》小议

《五行精纪》的出现,表明古法此时已经形成了一个十分庞大、相对成熟的论命体系。基本上,它是以年柱“三元”禄、命、身为出发点,观察四柱与之相应的要素关系,这是一个大框架。

在这个框架下,构成了三条基本分析流程:以干禄为线索的流程;以支命为线索的流程;以及以干支纳音为线索的流程。任何一个命理的现实“议题”,原则上,都可以、或者应该“走”过这三道流程,由此具体评判它们各自是否得“生气”,也就是观察其在地支上的生旺或死绝的状态。当然也包括了与月令相联系的外部自然界的五行状态。接着,还要进一步加入吉凶神煞、刑冲会合等,来做出综合的评判。

如果对某一具体议题,三个流程得到的吉凶指标大略是一致的,就比较容易做出批断;如果出现了分歧,这就要通过比较、权衡各方轻重来决定取舍。于是就形成了一种称为“加减灾福”的评判方法。

总的来看,在南宋中期,即古法的鼎盛时期,对具体命局的剖析大体上还是以纳音分析为主。

十一、古法后期著作(1):《三命指迷赋》

《三命指迷赋》,作者暂不可考,旧题岳珂(岳飞之孙)补注。

注文完全是以古法架构来阐述经文的。经文有“粤自三元主本,五行是先”句,下面注文论“三元”为:

三元主本者,天元主禄,以定富贵;人元立本,以定寿夭;地元纳音,钟形研丑。此为三元主本,乃人命根基也。

赋文还有:“别生衰于三主,定根本于四柱。”这显然仍是古法框架。此文引述了当时的经典,尤其对“夹拱”(如“夹禄夹马重职高名,拱库拱印必富必贵”)等“虚神”现象多有深入的论说。

十二、古法后期著作(2):《应天歌》

《应天歌》作者郭程,字去非,江西九江人,进士出身。生卒年不详,生活在南宋末年宋理宗时期(1224-1264)。

《应天歌》是星平兼论(即星学和命学兼论),配合纳音、神煞,並以三命为名。明末叶子奇《草木子》说:“郭去非以战斗伏降刑冲破合论三命,皆臻其理也。”指出了此书的特点。

书中所举命例大多为有名有姓之官,且多被后世命书所援引,实属难得。可惜古本在我国已经亡佚,明清以來的诸家书目俱未载之。现存《应天歌》刻本,藏于首尔大学奎章阁韩国学研究院。

十三、古法后期著作(3):《三车一览》

《三车一览》是近年从韩国“回流”的一本宋末命理典籍。这是我国命理古籍“回流”的又一个例子。全书共十卷六十九章,线裝三冊。

《三车一览》编撰者方谦之,南宋严陵人。观其“序”末所署时间为南宋景定二年辛酉(1261年),离南宋灭亡已不足二十年了。

书名为什么叫“三车一览”呢?作者在“序”里做了解释:“首言五行甲子之所在,次言神杀所得,乃述甲子纳音象于后篇,命之曰三车一览。”它道明了此书的主要内容:一是“五行甲子”;二是“神杀”;三是“甲子纳音象”。

跟《五行精纪》相类似,《三车一览》也大量地引用了它之前的术数命理文献,具有极高的文献价值。此外,书中存有大量宋人命造作为案例,包括官宦、科举(如状元)等。这不仅对本书的理论诠释和应用有着重要的意义,而且也被后来的《宋历科狀元录》大量引用,为研究宋代名人、官宦、文化生活提供了宝贵的资料。

十四、古法后期经典:《兰台妙选》

《兰台妙选》是古法后期的一本代表作,把古法推到了它发展历史上最后的巅峰。

目前流传的版本为古今图书集成版,题“明·西窗老人”著。开篇即点明“原出琴堂,此专以纳音地支取象”。

历史上,对《兰台妙选》作进一步研究的首推万民英。他毫不掩饰自己对它的钟爱:“古今星命之书多矣,余独爱《妙选》一书。”他赞扬《妙选》一书“信非得道者不能作,真三命之指南,兰台之妙选”,还亲自动笔予以补注。

在《兰台妙选》里,原作者首先提出了“根基”和“格局”两个重要概念。这里,“根基”的原意,就是观察年柱纳音作为本命在四柱中是否具有根基,即“谓四柱有根,長生、祿旺之类”。而“格局”,指的是有否带有属于吉神的禄马、贵人等,形成好的格局或格式,为命局所用并发挥良好作用;或者带有凶神(如羊刃、亡神、劫杀等)却有制约,使凶神不能为害,命主依旧能求富贵。

其实《兰台妙选》所谓的“格局”就是特殊组合(格式)。比如年支格局,有“云行雨施”、“虎入荒丘”、“蛇化青龙”等;年干或年柱纳音格局有“灵槎入天河”“灯花拂剑”、“宝剑化青龙”等;神煞格局有“贵人捧印”、“三奇拱贵”等;六十甲子格局有“一旬四位”、“五福集祥”等;还有其他贵格、凶格。就这样,《兰台妙选》汇集了两百多个特殊组合,作为特殊应用的“诀法”。

我们应当注意,《兰台》格局只是命局中“局部”干支的特殊组合(格式),不一定能表述命局的整体意义。而且,这种特殊组合在不同的书中会出现恰巧相反的结论。比如,年柱甲戌(山头火)见时己未(天上火),《兰台》称之为“超凡入圣”格,主才华非凡,能力超群;而《五行精纪》则解为“同类破”,“主人平生多不足,不成器道。”再如,年柱甲申(井泉水)见乙酉(山头火)日时,《兰台》说:“裸身带花,女播淫奔而男迷酒色。”而《五行精纪》则为“年柱甲申见乙酉,为交互官格,主官贵之命。”可见同样的干支组合,吉凶却判若云泥!为什么会如此?仔细想来,这不就是仅论“局部”干支意义所带来的弊病嘛。

此外,《兰台》强调“诀法”,把“大运”完全排除在外了(也很少论及流年),这些都是研究者需要特别留意的。

十五、古法时期的终结(明代中叶)

到明代中叶,命学史上的古法时期终于走到了它的终点。在古法“隐退”之前,曾竭力为其“生存”作过最后努力者,就是《三命通会》的编撰者万民英先生了。在现在通行的《三命通会》十二卷本,至少有一半以上的篇幅是古法内容(实际上大多摘自《五行精纪》)。万民英說:

余見纳音五行,即洪范五行之义,不可举一废一。谈命者,本之以五行为经,参之以纳音为纬,庶足以尽命数之理,而造化无余蕴矣。(卷一)

显然,到明代万历年间,纳音论命已经呈現出明显的衰颓之势。万民英就曾说:“故今之谈命者,只论正五行,而纳音不取焉。”他拯救“古法”的见解就是“以五行为经,参之以纳音为纬”,希望古、今能相辅相成,熔于一炉。正因为如此,《三命通会》把古法和今法同时并举,成了当时汇集古今之法的一本“百科全书”。

然而,古法并没有如万民英先生所愿,明朝中叶后它还是从主流命坛上“隐退”了。这是有目共睹的历史事实。

回顾上述古法演变的历程,基本上可以分为三个阶段:早期(唐中叶至北宋初期)、中期或鼎盛期(北宋中期至南宋末)以及后期(南宋末至明朝中叶)。前后延续有八百余年。

十六、古法“隐退”缘由之探讨

对于古法退出主流命坛,如何做出合理的解释呢?我觉得至少有以下几个主要原因:

首先是受时代变迁的影响。前文已述,古法以年柱为主是受当时社会盛行的门阀制影响。随着门阀制的消亡,到了宋代,出现了由徐子平到南宋后期徐大升《三命子平通变渊源》的今法模型(也称“子平法”)。它是以日干或日主为核心的四柱框架。这正是宋代日趋成熟的科举制度对社会人才选拔的反映。科举制度打破了原先阶层的固化,使出身社会中下层的“寒门”弟子可以通过相对公平的考试而进入统治阶层,于是“祖荫”让位于个人自身的作为。带了这个“印记”,古法虽然不断充实和丰富,面对新崛起的“子平法”的挑战,依然是“力不从心”。

其次是论命技术进步的要求。从技术上看,年柱——干五行、支五行、以及干支纳音五行,这三条线索的多层次、全方位的命理剖析,不可避免地带来了一个“综合”的问题,所谓“加减灾祸”成了当时产生的一种权宜的处理方法。但是,各条线索得出的结果,并不是同等的“权重”,它们本身也不是同“质”推理的结果,“加减灾祸”显然缺乏应有的底层逻辑,从而不可避免的掺杂了主观任意性。可能正因为如此,古法后期又转向或退回到以寻求特殊组合为其主要目标(如《兰台妙选》),但仍然解决不了这个棘手问题。

再次,推理工具的“象”“数”之变。纳音是古法推理的主要工具。它注重于“象”。每一种纳音象都具有自己独特的个性,有不同的属性,可以有丰富的指代,它“超越出普通五行生、克、制、化的属性范围”,表达“各种物态相互之间的结合条件、结合环境、结合性质”。它富有“弹性”。这有点像古易“观象玩辞”时所做的“发散性”思维,容易激起使用者的兴趣和联想。它更多地在个别组合上下功夫。然而,具体推命终究跟占卦不同。卦象联系的是具体事件,而命理描写的对象是漫长的人生经历,因此它更注重现象底层逻辑的一致性和严密性。随着命学的朝前发展,纳音描写的局限性也随之显露出来了。

总之,究其根源,古法主要是以组合特征为出发点的。在命理探索的早期,这是不可或缺的。任何学科总是从观察个别现象开始的。但是,始终停留在个别特征组合的探求上,不能在更高的层面——系统的层面上把它们整合起来,这就影响了研究的全面深入,限制了命理框架的实际描写能力。在方法论上容易陷入的“碎片化”或“原子主义”。

因此,当新的论命框架——今法(子平法)模型出现以后,与之相比,古法就逐渐失去了它的“竞争力”。这是毋庸违言的事实。无论是《兰台妙选》“直论贵命”的尝试,还是《三命通会》提倡的古今法经纬并存的“双规”制,都无法挽回古法在明朝中叶后自主流命坛上“隐退”的宿命。

子平法从地平线上冉冉升起。此时已日丽中天,完成了“范式”的转移:今法在命学界独占鳌头。(注:所谓“范式”,是指在科学发展进程中某个时期科学家共同体所公认或遵从的一种特定的模型或理论体系。)此后,今法进入了它“深化”的黄金时期。当然,子平法也不是从天上掉下来的,正是古法几百年的探索,为它提供了诞生、成长、而后成熟的论命框架、推理及技法之基础。

最后,请读者注意,明代中叶以后,今法替代了古法成为了命学界的主流,这是历史和实践的选择。但它并不排斥我们仍可以汲取和使用古法中尚还用之有效的东西。古法为主的时代虽然早已经过去,但其中仍有可供后人借鉴的成分。在当今信息化、大数据、人工智能的时代,我们重新了解古法,评估其长短,挖掘其合理的因素,这对深入研究是有好处的。我们的态度是:“研古”而不“泥古”,更不提倡“复古”。因为我们认同:对历史的最好继承,就是创造新的历史。因此,与时俱进才应该是当前命理学发展的主旋律!

(2025年8月10日)

注:中国易学网特约授权发布!转载请注明出处!